半導體收音機發明時間_半導體收音機原理

52

52

拍明

拍明

原標題:半導體收音機發明時間_半導體收音機原理

一、半導體收音機的發明時間

技術起源(1940s-1950s)

晶體管誕生:1947年,貝爾實驗室發明鍺晶體管(點接觸型),為半導體收音機奠定基礎。

首款商業化產品:1954年,美國德州儀器(TI)推出Regency TR-1,全球首款全晶體管收音機(采用4只晶體管),售價500),標志半導體收音機時代開啟。

技術突破:1956年,索尼推出TR-55(日本首款晶體管收音機),1957年發布TR-63(首款便攜式晶體管收音機),推動全球普及。

技術迭代里程碑

集成電路化:1964年,索尼推出IC-101,首次將收音機功能集成到單芯片中,體積縮小至手掌大小。

數字調諧:1980年代后,數字調諧與DSP(數字信號處理)技術引入,收音機精度與功能進一步提升。

二、半導體收音機的工作原理

半導體收音機通過晶體管/集成電路將高頻電磁波信號轉換為音頻信號,核心模塊包括天線接收、高頻放大、混頻與本振、中頻放大、檢波與音頻放大。以下分模塊解析:

1. 天線接收與高頻放大

功能:天線捕獲空間電磁波(如中波535-1605kHz),高頻放大管(如2SC945)提升信號強度。

類比:如同“擴音器”,將微弱信號放大至可處理范圍。

2. 混頻與本振(超外差式結構)

核心公式:

:接收信號頻率(如中波640kHz)。

:本振信號頻率(如1045kHz)。

:固定中頻(455kHz),便于后續統一處理。

類比:將不同“語速”(頻率)的對話轉換為統一“語速”,便于翻譯(解調)。

3. 中頻放大與濾波

多級放大:通過3-4級晶體管中頻放大器(如2SA1015),將455kHz中頻信號放大1000倍以上。

陶瓷濾波器:精確篩選455kHz信號,濾除鄰近電臺干擾。

類比:如同“顯微鏡”,聚焦并放大目標信號,同時過濾雜音。

4. 檢波與音頻放大

檢波:二極管(如1N4148)從455kHz中頻信號中提取音頻信號(20Hz-20kHz)。

音頻放大:功率放大管(如TIP41C)驅動揚聲器發聲,輸出功率可達0.5W-5W。

類比:從“密碼本”(載波)中破譯出原始信息(音頻),再通過“喇叭”播放。

三、半導體收音機的技術優勢

相比電子管收音機

體積小:晶體管體積僅為電子管的1/100,便攜性顯著提升。

功耗低:工作電壓3-12V,耗電量僅為電子管機的1/10。

壽命長:無真空管老化問題,使用壽命超10萬小時。

相比現代收音機

電路簡單:無需復雜DSP芯片,適合基礎電子學習。

抗干擾強:超外差式結構對弱信號處理能力優于直接放大式收音機。

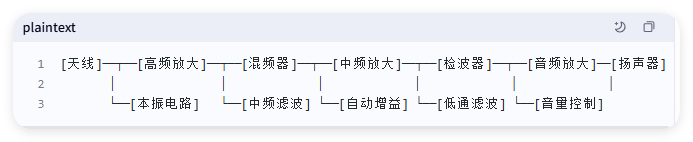

四、典型電路解析(以超外差式為例)

電路模塊圖

關鍵元件說明

高頻放大管:2SC945(NPN型,≥300MHz,低噪聲)。

混頻二極管:1N60(鍺點接觸型,正向壓降低,適合高頻)。

中頻變壓器:黃銅外殼+磁芯,匹配455kHz阻抗。

檢波二極管:1N4148(開關速度快,反向恢復時間短)。

功率放大管:TIP41C(NPN型,=6A,=65W)。

五、故障排查與維修技巧

無聲故障

檢查順序:電源→天線→高頻放大→中頻放大→檢波→音頻放大。

關鍵測試點:中頻變壓器次級電壓(約0.5Vpp)、檢波輸出電壓(約0.1Vpp)。

靈敏度低

可能原因:天線接觸不良、中頻濾波器偏移、高頻管增益下降。

解決方案:調整中頻變壓器磁芯、更換高頻管(如2SC945)。

嘯叫或自激

原因:中頻放大級反饋、電源去耦不足。

處理:在電源端并聯100μF電解電容+0.1μF陶瓷電容。

六、總結

半導體收音機通過晶體管/集成電路實現高頻信號的接收→放大→變頻→解調→放大全過程,其核心優勢在于小型化、低功耗、高可靠性。從1954年首款商業化產品到現代集成電路收音機,技術迭代始終圍繞提升靈敏度、降低功耗、增強便攜性展開。

學習建議:

初學者可從分立元件超外差式收音機(如再生式或直放式)入手,理解基本原理。

進階者可嘗試單片機調諧收音機(如基于TEA5767模塊),結合數字與模擬技術。

責任編輯:David

【免責聲明】

1、本文內容、數據、圖表等來源于網絡引用或其他公開資料,版權歸屬原作者、原發表出處。若版權所有方對本文的引用持有異議,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方將及時處理。

2、本文的引用僅供讀者交流學習使用,不涉及商業目的。

3、本文內容僅代表作者觀點,拍明芯城不對內容的準確性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保證。讀者閱讀本文后做出的決定或行為,是基于自主意愿和獨立判斷做出的,請讀者明確相關結果。

4、如需轉載本方擁有版權的文章,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“轉載原因”。未經允許私自轉載拍明芯城將保留追究其法律責任的權利。

拍明芯城擁有對此聲明的最終解釋權。

產品分類

產品分類

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)