拆解蘇聯聯盟號宇宙飛船的導航儀,探究60年代的機電技術

88

88

拍明芯城

拍明芯城

編者薦語:

60年代的導航儀,與機械手表的精密程度有得一拼。

以下文章來源于芯片之家 ,作者Shirriff

.芯片之家提供超過45萬個Symbol和封裝庫免費下載,支持多種EDA格式。網站另有大量參考設計和文檔資源下載,電路圖和源代碼資料齊全,歡迎學習交流!

蘇聯太空計劃使用與美國航天器完全不同的控制裝置和儀器,聯盟號宇宙飛船上最有趣的導航儀器之一是Globus,它使用旋轉的地球儀來指示宇宙飛船在地球上方的位置,這種導航儀器是一種機電模擬計算機,它使用齒輪、凸輪和差速器組成的精密系統來計算航天器的位置。

最近從一位收藏家那里收到了一個Globus,將其打開進行維修和逆向工程。大概看看它是如何運作的,這里展示下它的內部機制,并描述了到目前為止我從逆向工程中學到的東西。下圖展示了該設備的機械復雜性,其中還包含一些繼電器、螺線管和其他電氣元件。

功能性

Globus的主要目的是指示航天器的位置。地球儀旋轉,塑料圓頂上固定的十字準線指示航天器的位置。因此,地球儀與宇航員對地球的看法相匹配,使他們能夠確認自己的位置。地球旁邊的緯度和經度刻度盤提供了位置的數字指示。同時,底部的光影刻度盤顯示飛船何時會被太陽照亮或處于陰影中,這是對接的重要信息。Globus 也有一個軌道計數器,指示軌道數。

Globus有第二種模式,指示航天器如果發射逆向火箭開始著陸,將在何處著陸。按下開關會導致地球儀旋轉,直到著陸點位于十字準線下方,宇航員可以評估該著陸點的適用性。

宇航員通過轉動旋鈕來設置航天器的初始位置和軌道周期來配置Globus,與阿波羅制導計算機不同,Globus沒有從慣性測量單元 (IMU) 或其他來源接收導航信息,因此它不知道航天器的真實位置,純粹是預測位置的顯示。

地球著陸

地球本身因其體積小,這里顯示了山脈、湖泊和河流等地形特征。地圖上的這些特征幫助宇航員將他們的位置與他們在地球上看到的地理特征進行比較。這些特征對于選擇著陸點也很重要,這樣他們就可以看到他們將在什么樣的地形上著陸。大多數情況下,地圖沒有顯示政治邊界,除了紅色和紫色的粗線。這條線顯示了蘇聯的邊界,以及共產主義國家和非共產主義國家之間的邊界,對于選擇著陸點也很重要。地球上還有編號為1到8的圓圈,表示與航天器通信的無線電站點,使宇航員能夠確定可以聯系哪些地面站。

Globus使用大量差動齒輪來增加或減少旋轉,下圖顯示了兩組并排的差速器。

為了獲得著陸位置,電機旋轉地球儀直到旋轉指定角度后停止。實現它的機制如下所示。面板上的調節旋鈕轉動調節軸,通過渦輪將限位開關移動到所需角度,電線纏繞在一個輪子上,因此在此移動過程中電線保持受控,當驅動電機啟動時,它會同時旋轉地球儀和擺臂。由于當擺臂碰到角度限位開關時電機停止,因此地球儀會旋轉所需的角度。固定限位開關用于將地球儀的位置返回到其常規的軌道位置。

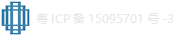

電子部分

雖然Globus主要是機械式的,但它有一塊電子板,上面有四個繼電器和一個晶體管,以及電阻器和二極管。我認為這些繼電器中的大多數控制著陸位置機構,驅動電機前進或后退并在限位開關處停止,二極管是反激式二極管,兩個二極管串聯在每個繼電器線圈上,以消除線圈斷開時的感應沖擊。

60年代的繼電器的樣子

一個360°電位器(下圖)將航天器的軌道位置轉換為電壓。消息來源表明,Globus 將此電壓信號提供給航天器上的其他單元。我感覺是電子板上的晶體管放大了這個電壓,但仍在確認中。

60年代的電位器的樣子

下圖顯示了Globus中的多個接線束,位于前面和左側。電子板在右前方。Globus 包含驚人數量的接線,用于主要是機械的設備。不方便的是,盒子外部連接器(左上)的所有電線都被切斷了,也許這是該裝置退役的一部分。然而,表殼上的一個螺絲上覆蓋著一個帶有徽章的防篡改蠟封,這個蠟封完好無損。這表明該裝置在切斷電線后正式重新密封,這對于退役裝置沒有意義。

整齊美觀的線束

驅動螺線管

該裝置由兩個棘輪螺線管驅動:一個用于軌道旋轉,一個用于地球自轉。這些螺線管接收1赫茲的27伏脈沖。每個脈沖使螺線管使齒輪前進一個齒;棘爪可防止齒輪滑回。這些小的旋轉驅動整個Globus的齒輪,并導致地球儀發生微小的移動。

總結

Globus INK是一臺非凡的機器,一臺模擬計算機,通過齒輪、凸輪和差速器的復雜系統計算軌道。它為宇航員提供了航天器位置的高分辨率、全彩顯示,遠遠超過了 1960年代電子太空計算機所能提供的。

雖然Globus是一種令人驚嘆的機械計算,但它的功能是有限的。它的參數必須手動配置:航天器的起始位置、軌道速度、光/影區域和著陸角度。它不接受任何外部引導輸入,例如IMU(慣性測量單元),因此它不是特別準確。最后,它只支持固定角度的圓形軌道。雖然更現代的數字顯示器缺乏旋轉地球儀的物理魅力,但數字解決方案提供了更多的功能。

反正也看不懂,大家欣賞下照片好了,真想不出這是上世紀60年代的產物,涉及到太多專業的領域,物理,化學,基礎材料,電子,機械,航天等等的完美結合。只想說,搞這些的人是真正研究科技的人,當下,我們,最缺的也是這樣的科技人才,真正沉下心來,不浮躁,真正做技術。

責任編輯:David

【免責聲明】

1、本文內容、數據、圖表等來源于網絡引用或其他公開資料,版權歸屬原作者、原發表出處。若版權所有方對本文的引用持有異議,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方將及時處理。

2、本文的引用僅供讀者交流學習使用,不涉及商業目的。

3、本文內容僅代表作者觀點,拍明芯城不對內容的準確性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保證。讀者閱讀本文后做出的決定或行為,是基于自主意愿和獨立判斷做出的,請讀者明確相關結果。

4、如需轉載本方擁有版權的文章,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“轉載原因”。未經允許私自轉載拍明芯城將保留追究其法律責任的權利。

拍明芯城擁有對此聲明的最終解釋權。

產品分類

產品分類

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)