雙電層電容器的工作原理是不是靜電存儲

1

1

拍明芯城

拍明芯城

是的,雙電層電容器(EDLC)的工作原理本質上是基于靜電存儲機制,但其具體過程比簡單的靜電吸附更復雜,涉及電極/電解液界面的納米級電荷分離與雙電層結構形成。以下從原理、機制、特點及與靜電存儲的異同點展開分析:

一、核心原理:靜電吸附主導的電荷分離

雙電層電容器的儲能過程可概括為 “離子物理遷移+界面靜電吸附”,其核心機制與靜電存儲高度相關:

充電過程:

外電壓施加時,電解液中的正負離子(如K?、SO?2?)在電場作用下分別向正負極遷移。

離子到達電極表面后,通過 靜電引力 被吸附在電極材料(如活性炭)的孔隙表面,形成緊密排列的離子層(Stern層)。

同時,部分離子因熱運動擴散至電解液本體,形成擴散層。Stern層與擴散層共同構成 雙電層,其結構類似于平行板電容器中的電荷分離。

靜電存儲本質:電荷以靜電場形式存儲在電極/電解液界面,無電子轉移或化學鍵形成,屬于 非法拉第過程。

放電過程:

外電路連接時,吸附在電極表面的離子脫離界面,返回電解液本體。

靜電場消失,存儲的電荷通過外電路釋放能量,過程完全可逆。

二、雙電層結構:納米級靜電電容的物理模型

雙電層的電荷分布可通過 Gouy-Chapman-Stern模型 描述,其靜電存儲特性體現在以下層面:

Stern層(緊密層):

離子通過靜電引力直接吸附在電極表面,形成單分子層厚度的電荷層(約0.3-0.5 nm)。

電容貢獻:,其中 為真空介電常數, 為電解液相對介電常數, 為電極表面積, 為Stern層厚度。

靜電存儲主導:電荷分離完全由靜電引力驅動,無化學相互作用。

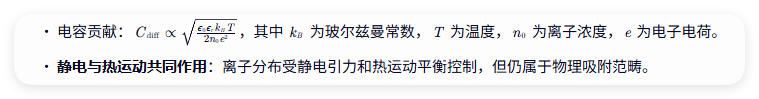

擴散層(分散層):

離子因熱運動在電解液中呈指數衰減分布,形成擴散雙電層(厚度約1-10 nm)。

三、與靜電存儲的異同點

1. 相同點

電荷分離機制:均依賴靜電引力實現電荷分離,無電子轉移或化學鍵形成。

可逆性:充放電過程完全可逆,無材料消耗或結構退化。

響應速度:電荷遷移路徑短(納米級),充放電速率極快(毫秒級)。

2. 不同點

四、EDLC靜電存儲的實證支持

電容與表面積的正比關系:

實驗表明,EDLC的電容 與電極比表面積(SSA)呈線性關系(),符合靜電吸附的物理模型。

案例:活性炭電極SSA從1000 m2/g提升至3000 m2/g時,電容從100 F/g增至300 F/g。

循環伏安曲線特征:

EDLC的循環伏安曲線呈矩形,表明電荷存儲僅由靜電吸附驅動,無氧化還原峰(法拉第過程特征)。

對比:贗電容器的循環伏安曲線呈現氧化還原峰,證明其化學鍵合儲能機制。

原位光譜分析:

X射線光電子能譜(XPS)和拉曼光譜證實,EDLC充放電過程中電極材料化學價態無變化,僅離子物理吸附/脫附發生。

案例:石墨烯基EDLC在10萬次循環后,C 1s和O 1s峰位無偏移,證明無化學鍵斷裂/形成。

五、為什么EDLC的靜電存儲常被誤解?

術語混淆:

“雙電層”一詞易讓人聯想到化學雙電層(如膠體顆粒表面的Zeta電位),但EDLC的雙電層是純物理現象,與化學鍵無關。

澄清:EDLC的雙電層由靜電引力主導,而化學雙電層可能涉及特異性吸附(如離子與表面官能團結合)。

擴散層的復雜性:

擴散層中離子分布受熱運動影響,部分文獻將其描述為“動態化學平衡”,但實際仍為物理吸附過程,僅需考慮靜電與熱運動的競爭。

與贗電容器的對比:

贗電容器通過氧化還原反應存儲電荷,其機制與靜電存儲截然不同,但二者常被統稱為“超級電容器”,易導致概念混淆。

結論

雙電層電容器的工作原理 本質上是靜電存儲,其通過電極/電解液界面的納米級電荷分離與雙電層結構形成實現能量存儲。盡管擴散層的存在引入了一定復雜性,但整個過程無電子轉移或化學鍵形成,完全符合靜電吸附的物理模型。這一機制賦予了EDLC 高功率密度、長循環壽命和快速充放電 等優勢,使其成為短時高功率儲能領域的理想選擇。

責任編輯:Pan

【免責聲明】

1、本文內容、數據、圖表等來源于網絡引用或其他公開資料,版權歸屬原作者、原發表出處。若版權所有方對本文的引用持有異議,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方將及時處理。

2、本文的引用僅供讀者交流學習使用,不涉及商業目的。

3、本文內容僅代表作者觀點,拍明芯城不對內容的準確性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保證。讀者閱讀本文后做出的決定或行為,是基于自主意愿和獨立判斷做出的,請讀者明確相關結果。

4、如需轉載本方擁有版權的文章,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“轉載原因”。未經允許私自轉載拍明芯城將保留追究其法律責任的權利。

拍明芯城擁有對此聲明的最終解釋權。

產品分類

產品分類

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)