什么是led芯片,led芯片的基礎知識?

1

1

拍明芯城

拍明芯城

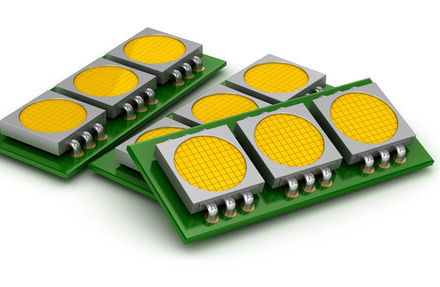

LED芯片是現代照明和顯示技術的核心組成部分,其重要性日益凸顯。理解LED芯片的基礎知識對于從事相關行業的人士,以及對半導體技術和光電轉換感興趣的普通大眾都至關重要。本文將詳細探討LED芯片的定義、結構、工作原理、制造工藝、分類、關鍵參數、應用領域、未來發展趨勢以及常見問題,旨在提供一個全面而深入的視角。

第一章:LED芯片的定義與基礎概念

LED芯片,全稱發光二極管芯片(Light Emitting Diode Chip),是LED器件的核心發光單元。它是一種基于半導體PN結原理,能夠將電能轉化為光能的固態半導體器件。當電流通過芯片時,電子和空穴在PN結區域復合,釋放出能量并以光子的形式發射出去,從而實現發光。

1.1 半導體材料與PN結

LED芯片的制造離不開半導體材料。常見的半導體材料包括硅(Si)、鍺(Ge)、砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)、氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)等。其中,硅和鍺是第一代半導體材料,主要用于制造集成電路。LED芯片則主要使用第三代半導體材料,如氮化鎵(GaN)、碳化硅(SiC)和砷化鎵(GaAs)等,這些材料具有寬禁帶、高擊穿電場、高飽和電子漂移速率以及高熱導率等優異特性,非常適合制造發光器件。

PN結是LED芯片發光的基礎。它是由P型半導體和N型半導體在原子尺度上接觸形成的一種特殊結構。P型半導體摻雜了接受體雜質,導致多數載流子為空穴;N型半導體摻雜了施主雜質,導致多數載流子為電子。當P型和N型半導體接觸時,電子和空穴會擴散到對方區域并復合,形成一個耗盡層(也稱空間電荷區),在這個區域內幾乎沒有自由載流子。耗盡層內部會形成一個內建電場,阻止進一步的擴散,從而達到動態平衡。

1.2 LED發光原理

LED的發光原理是基于半導體的電致發光效應。當對LED芯片施加正向偏壓時,即P區接正極,N區接負極,外加電場會削弱PN結的內建電場。P區的空穴和N區的電子被注入到耗盡層。這些注入的少數載流子(N區的空穴和P區的電子)在耗盡層中濃度增加,當它們與多數載流子復合時,會釋放出能量。

在直接帶隙半導體中,電子從導帶躍遷到價帶與空穴復合時,能量以光子的形式釋放。光子的能量 E 與半導體材料的禁帶寬度 Eg 近似相等,即 E≈Eg。光子的波長 λ 與能量 E 的關系為 λ=hc/E,其中 h 是普朗克常量, c 是光速。因此,通過選擇不同禁帶寬度的半導體材料,可以制備出不同發光顏色的LED芯片。例如,氮化鎵(GaN)及其合金(如InGaN)的禁帶寬度可以調節,從而實現從藍光、綠光到紫外光的發射。砷化鎵(GaAs)和磷化鎵(GaP)及其合金則可以發出紅光、黃光等。

1.3 LED芯片的結構組成

一個典型的LED芯片通常由以下幾個主要部分組成:

襯底(Substrate): 襯底是LED芯片生長外延層的基底。常用的襯底材料包括藍寶石(Al2O3)、碳化硅(SiC)、硅(Si)、砷化鎵(GaAs)等。襯底的選擇對LED的性能(如出光效率、散熱性能、機械強度等)有重要影響。藍寶石襯底因其成本較低、性能穩定、易于大尺寸化等優點,是目前氮化鎵基LED最常用的襯底材料。

外延層(Epitaxial Layers): 外延層是LED芯片的核心功能區,由多層不同組分的半導體材料生長在襯底上。這些層通常包括:

緩沖層(Buffer Layer): 用于緩解外延層與襯底之間的晶格失配,減少缺陷,提高外延層的晶體質量。

N型半導體層(N-type Semiconductor Layer): 提供電子。

有源區(Active Region/Multiple Quantum Well, MQW): 這是LED芯片的核心發光區域,通常由多層量子阱結構組成。電子和空穴在這里復合并發出光子。通過調節量子阱的組分和厚度,可以精確控制LED的發光波長和效率。

P型半導體層(P-type Semiconductor Layer): 提供空穴。

電子阻擋層(Electron Blocking Layer, EBL): 有些高性能LED芯片會引入電子阻擋層,以限制電子溢出有源區,提高輻射復合效率。

歐姆接觸層(Ohmic Contact Layers): 在P型和N型半導體層上形成低電阻的金屬接觸,以便于電流注入。

電極(Electrodes): 連接外部電路,將電流引入芯片內部。通常包括P電極和N電極。

鈍化層(Passivation Layer): 覆蓋在芯片表面,用于保護芯片,防止表面漏電和外界環境侵蝕。

出光面(Light Emitting Surface): 光線從這里發射出去。為了提高出光效率,通常會對出光面進行特殊處理,如粗化(roughening)或圖案化(patterning)。

第二章:LED芯片的制造工藝

LED芯片的制造是一個高度復雜和精密的半導體工藝過程,主要包括襯底準備、外延生長、芯片制造(前道工藝)和芯片封裝(后道工藝)等幾個關鍵步驟。

2.1 襯底準備

襯底是LED芯片的生長基底,其質量直接影響外延層的質量和芯片性能。襯底準備主要包括:

襯底材料選擇: 根據LED的用途和發光波長選擇合適的襯底材料,如藍寶石、SiC、Si等。

襯底切割和研磨: 將大尺寸襯底晶錠切割成薄片,然后進行研磨和拋光,使其表面平整光滑,達到外延生長的要求。

襯底清洗: 使用化學試劑和超聲波清洗等方法,去除襯底表面的污染物,確保表面潔凈。

2.2 外延生長

外延生長是LED芯片制造中最核心的步驟,通過該步驟在襯底上精確生長出多層半導體薄膜,形成LED芯片的功能結構。常用的外延生長技術包括:

金屬有機化學氣相沉積(Metal Organic Chemical Vapor Deposition, MOCVD): 是目前氮化鎵基LED外延生長的主流技術。MOCVD通過在高溫反應腔內通入含有III族和V族元素的有機金屬源(如三甲基鎵TMGa、三甲基銦TMIn等)和氫化物源(如氨NH3、砷化氫AsH3、磷化氫PH3等),使其在襯底表面發生裂解和反應,形成固態薄膜。MOCVD技術具有精確控制薄膜厚度、組分和摻雜濃度的能力,能夠生長出高質量的多層量子阱結構。

分子束外延(Molecular Beam Epitaxy, MBE): 是一種在高真空環境下,將原子束直接噴射到襯底上進行薄膜生長的方法。MBE具有生長速率慢、薄膜質量高、界面陡峭等優點,常用于研究和生產高性能的LED器件。然而,MBE的設備成本高、產能較低,不適合大規模生產。

氫化物氣相外延(Hydride Vapor Phase Epitaxy, HVPE): 主要用于生長厚層氮化鎵,可用于制造LED襯底或用作剝離技術的基礎。

在外延生長過程中,需要精確控制反應溫度、氣體流量、壓強等參數,以確保外延層的組分、厚度和晶體質量達到要求。例如,對于氮化鎵基LED,通常會先在外延爐中生長一層低溫緩沖層,然后逐步提高溫度,生長N型GaN層、多量子阱(MQW)有源區和P型GaN層。

2.3 芯片制造(前道工藝)

外延生長完成后,需要對晶圓進行一系列加工,形成獨立的LED芯片。這部分工藝類似于集成電路的制造,主要包括:

光刻(Photolithography): 將電路圖案轉移到光刻膠上。通過曝光和顯影,形成圖形化的抗蝕劑掩模。

刻蝕(Etching): 利用化學或物理方法去除未被掩模保護的材料,形成所需的三維結構。例如,刻蝕出P區和N區的接觸窗口。

蒸鍍/濺射(Evaporation/Sputtering): 沉積金屬薄膜作為歐姆接觸電極。通常會使用電子束蒸發或磁控濺射等方法沉積鎳、金、鈦、鋁等金屬。

退火(Annealing): 對金屬電極進行熱處理,形成良好的歐姆接觸,降低接觸電阻。

鈍化(Passivation): 沉積一層介質薄膜(如SiO2、SiN),用于保護芯片表面,防止表面漏電和污染。

減薄(Thinning): 將晶圓的背面進行研磨,降低晶圓厚度,以便后續切割和提高散熱性能。

劃片(Dicing): 將加工好的大尺寸晶圓切割成單個的LED芯片。通常使用激光劃片或金剛石刀劃片機。

測試與分選(Testing and Sorting): 對切割好的LED芯片進行電學和光學性能測試,包括正向電壓、反向漏電流、發光亮度、波長、色度等。根據測試結果進行分檔分級(binning),以滿足不同應用的需求。

2.4 芯片封裝(后道工藝)

切割好的LED芯片需要經過封裝才能形成最終的LED器件。封裝的目的是保護芯片、提供電學連接、提高出光效率和散熱性能。常見的LED封裝形式包括:

直插式封裝(Lamp LED): 傳統的封裝方式,通過環氧樹脂將芯片固封在支架上。

表面貼裝式封裝(Surface Mounted Device, SMD LED): 芯片直接貼裝在PCB板上,體積小,散熱好,是目前主流的封裝形式。

COB封裝(Chip on Board): 將多個LED芯片直接綁定在基板上,形成一個整體的光源模塊,具有高功率、高密度等特點。

CSP封裝(Chip Scale Package): 芯片尺寸與封裝尺寸幾乎相同,實現了更小的體積和更高的光密度。

MCOB封裝(Multi-Chip on Board): 將多個LED芯片集成在一個基板上,進一步提高功率密度。

封裝過程中,通常會使用導電膠或焊錫將芯片固定在支架或基板上,然后通過金線或銅線將芯片電極與外部引腳連接,最后用熒光粉(對于白光LED)和封裝膠進行填充和保護。

第三章:LED芯片的分類

LED芯片的分類方式有很多種,可以根據發光顏色、功率大小、襯底材料、芯片結構、尺寸等進行劃分。

3.1 按發光顏色分類

這是最直觀的分類方式,主要取決于半導體材料的禁帶寬度:

紅光LED芯片: 通常采用AlInGaP(鋁銦鎵磷)或GaAsP(砷化鎵磷)等材料體系,發光波長在620-760nm之間。

黃光LED芯片: 通常采用AlInGaP或GaP(磷化鎵)等材料體系,發光波長在570-600nm之間。

綠光LED芯片: 通常采用InGaN(銦鎵氮)或AlInGaP等材料體系,發光波長在500-570nm之間。

藍光LED芯片: 通常采用InGaN材料體系,發光波長在450-500nm之間。藍光LED是白光LED的基礎,通過藍光LED激發黃色熒光粉來產生白光。

紫光/紫外LED芯片(UV LED): 通常采用AlGaN(鋁鎵氮)或InGaN(高In含量)材料體系,發光波長小于400nm。紫外LED在殺菌消毒、固化、醫學、鑒偽等領域有廣泛應用。

紅外LED芯片(IR LED): 通常采用GaAs(砷化鎵)或AlGaAs(砷化鋁鎵)等材料體系,發光波長大于760nm。紅外LED主要用于遙控、安防監控、夜視等領域。

3.2 按功率大小分類

小功率LED芯片: 通常指工作電流在20mA左右,功率在0.1W以下的芯片。主要用于指示燈、背光、室內照明等。

中功率LED芯片: 工作電流在20mA-150mA之間,功率在0.1W-1W之間的芯片。應用范圍廣泛,包括室內外照明、顯示屏等。

大功率LED芯片: 工作電流通常在350mA以上,功率在1W以上,甚至達到幾十瓦。大功率LED芯片通常具有更大的發光面積和更優秀的散熱設計,主要用于高亮度照明、汽車照明、投光燈等。

3.3 按襯底材料分類

藍寶石襯底LED芯片(GaN-on-sapphire): 這是目前市場份額最大的LED芯片。藍寶石(Al2O3)具有化學穩定性好、價格相對便宜、絕緣性好等優點,但晶格失配較大,需要特殊的緩沖層技術。

碳化硅襯底LED芯片(GaN-on-SiC): SiC襯底具有良好的導熱性、高硬度、與GaN晶格失配較小等優點,能夠制造出更穩定的高功率LED。但SiC襯底成本較高。

硅襯底LED芯片(GaN-on-Si): 硅襯底成本低、易于大尺寸化,與現有硅基半導體工藝兼容。然而,硅與GaN的晶格和熱失配都較大,生長高質量GaN層存在挑戰。隨著技術進步,硅襯底LED芯片在照明領域逐漸展現潛力。

砷化鎵襯底LED芯片(GaAs-on-GaAs): 主要用于生產紅光、黃光、紅外LED芯片。

氧化鋅襯底LED芯片(GaN-on-ZnO): 處于研發階段,ZnO與GaN晶格匹配度高,未來可能成為重要的襯底材料。

3.4 按芯片結構分類

正裝芯片(Face-up Chip): 傳統的LED芯片結構,P、N電極都在芯片的正面。電流從P電極進入,經過有源區,從N電極流出。由于N電極會遮擋一部分出光,影響光效。

倒裝芯片(Flip-chip): 將LED芯片的有源區朝下直接與導電的基板或引線框架連接。這種結構消除了P、N電極對光的遮擋,大大提高了出光效率。同時,熱量可以直接通過電極散發,散熱性能優越,適合大功率應用。倒裝芯片是未來LED芯片發展的重要方向。

垂直結構芯片(Vertical Chip): 將P、N電極分別置于芯片的上下兩面,電流垂直流過芯片。這種結構可以實現更大的電流密度和更好的散熱,光提取效率高。通常需要通過激光剝離(Laser Lift-Off, LLO)或化學剝離(Chemical Lift-Off, CLO)技術去除原襯底,再轉移到新的導電襯底上。

薄膜芯片(Thin Film Chip): 采用特殊的剝離技術,將外延層從襯底上剝離,只留下薄膜狀的外延結構,然后轉移到新的載體上。薄膜芯片可以實現更高的光提取效率和更好的散熱性能。

共晶芯片(Eutectic Chip): 倒裝芯片的一種特殊形式,通過共晶焊點將芯片直接連接到基板上,形成更小的熱阻和更好的電學連接。

第四章:LED芯片的關鍵參數

了解LED芯片的關鍵參數有助于評估其性能并選擇合適的芯片應用于特定場合。

4.1 電學參數

正向電壓(Forward Voltage, Vf): 在給定正向電流下,LED芯片兩端的電壓。理想情況下,Vf越小越好,表示芯片的驅動電壓低,能耗小。Vf受材料、結構、工藝等因素影響,通常在2V-4V之間。

正向電流(Forward Current, If): 流過LED芯片的電流。If越大,LED發光越亮,但同時也會產生更多的熱量。LED芯片的最高額定電流需要嚴格遵守,否則可能導致芯片損壞。

反向漏電流(Reverse Leakage Current, Ir): 當LED芯片施加反向電壓時,流過芯片的微小電流。Ir越小越好,表示PN結的質量越好,芯片的可靠性越高。

反向擊穿電壓(Reverse Breakdown Voltage, Vbr): 當反向電壓達到一定值時,LED芯片會發生擊穿,電流急劇增大。LED芯片應避免在反向擊穿電壓下工作。

靜電放電(Electrostatic Discharge, ESD)耐受能力: LED芯片對靜電的敏感程度。ESD耐受能力越強,芯片在生產、運輸和使用過程中越不容易受靜電損傷。通常用KV或V來表示。

4.2 光學參數

光通量(Luminous Flux, Φv): 衡量LED芯片發光總量的物理量,單位是流明(lm)。光通量越高,LED芯片發出的光越多。

發光效率(Luminous Efficacy, ηv): 衡量LED芯片將電能轉化為光能的效率,單位是流明每瓦(lm/W)。發光效率是LED芯片最重要的性能指標之一,越高表示越節能。

中心波長(Peak Wavelength, λp)/主波長(Dominant Wavelength, λd): 決定LED芯片發光顏色的參數。中心波長是發光光譜中光強最大的波長;主波長是人眼感受到的主要顏色波長。

光譜半寬度(Spectral Half-width, Δλ): 發光光譜中光強下降到峰值一半時所對應的波長范圍。半寬度越窄,LED芯片的光譜純度越高。

視角(Viewing Angle): 指LED芯片發光強度達到最大值一半時的角度范圍。視角決定了LED芯片的光分布特性。

色溫(Correlated Color Temperature, CCT): 對于白光LED芯片,色溫描述了光源的顏色偏暖(黃)或偏冷(藍)。單位是開爾文(K)。低色溫(2700K-3500K)為暖白光,高色溫(5000K-6500K)為冷白光。

顯色指數(Color Rendering Index, CRI): 衡量光源還原物體真實顏色的能力。CRI越高,表示光源的顯色性越好,通常以Ra表示,最高為100。

4.3 熱學參數

結溫(Junction Temperature, Tj): LED芯片PN結的工作溫度。結溫是影響LED芯片性能和壽命的關鍵因素。結溫過高會導致光衰、壽命縮短甚至失效。

熱阻(Thermal Resistance, Rth): 衡量LED芯片散熱性能的指標,單位是攝氏度每瓦(℃/W)。熱阻越小,表示散熱性能越好,芯片結溫上升越慢。通常分為結到封裝的熱阻(Rth,j?c)和結到環境的熱阻(Rth,j?a)。

4.4 可靠性參數

壽命(Life Time): 指LED芯片在特定工作條件下,光通量衰減到初始值一定比例(如70%或50%)所需的時間。通常以小時(h)表示。

光衰(Lumen Depreciation): 指LED芯片在長時間工作過程中,光通量逐漸下降的現象。光衰越小,芯片的穩定性越好。

濕度敏感等級(Moisture Sensitivity Level, MSL): 衡量LED芯片對濕氣的敏感程度,不同等級的芯片需要不同的儲存和處理條件。

第五章:LED芯片的應用領域

LED芯片憑借其獨特的優勢,已經在各個領域取得了廣泛應用,并仍在不斷拓展新的應用場景。

5.1 照明領域

LED照明是LED芯片最主要的應用領域,其優勢在于節能、環保、壽命長、響應快、體積小等。

通用照明: 包括室內照明(筒燈、面板燈、球泡燈、燈帶等)、室外照明(路燈、隧道燈、庭院燈、景觀燈等)和特殊照明(植物生長燈、醫療照明、舞臺照明等)。LED照明取代傳統照明已成為大勢所趨。

背光: 液晶顯示器(LCD)的背光源,包括電視、電腦顯示器、手機、平板電腦等。LED背光具有高亮度、高對比度、寬色域、超薄化等優點。

汽車照明: 汽車前大燈、尾燈、轉向燈、剎車燈、日間行車燈以及車內氛圍燈等。LED在汽車照明中實現了節能、長壽命、快速響應和多樣化設計。

5.2 顯示領域

LED芯片是各種顯示屏幕的核心發光元件。

LED顯示屏: 由大量LED芯片組成的顯示模塊,廣泛應用于戶外廣告屏、體育場館顯示屏、交通信息顯示屏、室內高清顯示屏等。LED顯示屏具有高亮度、高對比度、寬視角、色彩鮮艷等特點。

小間距/Mini LED/Micro LED顯示: 隨著LED芯片尺寸的不斷縮小,顯示屏的像素間距越來越小,從而實現更高的分辨率和更細膩的畫質。

Mini LED: 芯片尺寸介于100-200微米之間,可用于背光和自發光顯示。在背光應用中,Mini LED可實現區域調光,大幅提升LCD的對比度,媲美OLED。

Micro LED: 芯片尺寸小于50微米,甚至更小。Micro LED被認為是下一代顯示技術,每個像素都可獨立發光,具有自發光、高亮度、高對比度、高分辨率、廣色域、響應速度快、壽命長、低功耗等優點,有望在AR/VR、可穿戴設備、高端電視等領域實現顛覆性應用。

5.3 信號指示與標識領域

指示燈: 各種電子設備、家電、儀器儀表上的電源指示燈、工作狀態指示燈等。

交通信號燈: 紅綠燈、航空/航海信號燈等。LED信號燈具有亮度高、壽命長、維護成本低等優點。

廣告標識與招牌: LED燈箱、發光字、霓虹燈替代品等。

5.4 特殊應用領域

醫療健康: 光療(如黃疸治療、皮膚病治療)、醫用檢測設備、內窺鏡照明等。UV-LED在消毒殺菌領域有巨大潛力。

農業領域: 植物工廠、大棚補光等植物生長燈,通過調節LED光譜促進植物生長。

安全與安防: 監控攝像頭補光(紅外LED)、防偽(紫外LED)、警示燈等。

光通信(Li-Fi): 利用LED燈光進行數據傳輸,作為無線通信的補充或替代技術。

可見光通信(VLC): 通過控制LED的閃爍頻率來傳輸數據。

生物傳感: 特定波長的LED可用于各種生物和化學傳感應用。

第六章:LED芯片的未來發展趨勢

LED芯片技術仍在快速發展,未來的發展將圍繞更高效率、更低成本、更智能化、更小尺寸和更多功能展開。

6.1 高光效與低成本

材料與結構優化: 持續優化半導體材料的外延生長質量,減少缺陷密度,提高內量子效率。

光提取效率提升: 采用更先進的光提取技術,如圖形化襯底(Patterned Sapphire Substrate, PSS)、粗化表面、微透鏡陣列等,減少內部全反射,將更多的光子從芯片內部導出。

散熱技術: 隨著功率密度的提高,散熱成為關鍵挑戰。未來將發展更高效的封裝材料和散熱結構,如導熱率更高的基板、三維散熱結構等。

大尺寸襯底與自動化生產: 采用更大尺寸的襯底(如8英寸、12英寸硅襯底),提高單次投片產出,降低制造成本。同時,提升生產線的自動化和智能化水平,減少人工成本和錯誤。

6.2 Micro LED與Mini LED的普及

巨量轉移技術: Micro LED的核心挑戰之一是巨量轉移(Mass Transfer)技術,即將數百萬甚至數千萬顆微米級LED芯片精確、高效地轉移到驅動基板上。未來將發展更成熟、更高效、成本更低的巨量轉移技術。

驅動與控制技術: 針對Micro LED的超小尺寸和高像素密度,需要開發更先進的驅動IC和控制方案,實現高刷新率、高灰階、低功耗。

全彩化技術: 目前Micro LED的全彩化主要通過RGB三色芯片集成實現,未來可能發展出單顆芯片集成多色發光或通過量子點(Quantum Dot, QD)色轉換等技術實現全彩。

應用場景拓展: 隨著Mini/Micro LED技術的成熟和成本的降低,其應用將從高端顯示(如AR/VR、車載顯示、超高清電視)逐步向更廣泛的消費電子領域滲透。

6.3 智能與集成化

芯片級智能: 將驅動、傳感和控制功能集成到LED芯片內部或緊密集成在芯片封裝中,實現更小體積、更靈活的智能照明模組。

光通信融合: LED芯片作為可見光通信(VLC)的發射端,實現照明與數據傳輸的融合,例如Li-Fi技術。

傳感功能: LED芯片未來可能集成環境光傳感器、溫度傳感器甚至氣體傳感器等,實現更智能的環境感知和控制。

6.4 特殊功能LED芯片

深紫外(Deep UV-C)LED: 波長小于280nm的深紫外LED在殺菌消毒、水處理、空氣凈化等領域有巨大需求。未來將重點突破材料生長、封裝和壽命等瓶頸,實現高效長壽命的深紫外LED芯片。

植物照明LED: 針對植物生長特性定制化光譜的LED芯片,提高光合作用效率,應用于植物工廠和現代農業。

醫療與健康LED: 用于光療、醫療診斷、生物傳感等特定波長的LED芯片。

量子點LED(QD-LED): 將量子點材料集成到LED芯片中,利用量子點的發光特性實現更寬廣的色域和更高的色彩純度。

第七章:LED芯片常見問題與解答

在LED芯片的實際應用和技術討論中,經常會遇到一些常見問題。

7.1 為什么LED芯片會產生熱量?

盡管LED是一種高效的光源,但其光電轉換效率并非100%。根據能量守恒定律,當電流通過LED芯片時,一部分電能轉化為光能,但還有相當一部分電能會轉化為熱能。這些熱能主要來源于以下幾個方面:

內量子效率(IQE)不理想: 電子和空穴在有源區復合時,并非所有復合都產生光子,一部分是非輻射復合,這部分能量會轉化為熱。

光提取效率(LEE)不高: 即使產生了光子,由于半導體材料的高折射率,大部分光子會在芯片內部發生全反射,無法從芯片中逃逸出去。這些被“困”在芯片內部的光子最終會以熱的形式耗散掉。

電阻損耗: 電流通過芯片內部的半導體材料、電極和歐姆接觸層時,會產生焦耳熱(I2R損耗)。

電子溢出: 一部分電子在到達有源區之前或之后,未能與空穴有效復合,溢出到P型區,導致能量損失并轉化為熱。

產生的熱量會導致芯片結溫升高,進而影響LED的光效、壽命和穩定性,因此有效的散熱對LED芯片至關重要。

7.2 LED芯片的“藍光危害”是什么?

“藍光危害”是指LED光源中高能量的藍光成分(通常指波長在400-500nm之間的光)可能對人眼視網膜造成的光化學損傷。由于白光LED主要通過藍光LED激發黃色熒光粉來產生,其光譜中藍光成分相對較高。

然而,需要強調的是,并非所有藍光都會造成危害。只有當藍光強度達到一定水平并持續照射視網膜足夠長時間時,才可能引發損傷。目前,國際和國內都有針對LED產品藍光安全的光生物安全標準(如IEC 62471),對不同亮度等級的LED產品進行藍光危害評估和分類。

大部分合格的LED照明產品都處于無危害或低危害等級。過度擔憂“藍光危害”是不必要的。在日常使用中,注意合理用眼,避免長時間直視高亮度LED光源,選擇符合安全標準的產品,并可以考慮使用帶有護眼功能的LED燈具(如色溫適中、無頻閃、低藍光模式等)。

7.3 為什么LED芯片的亮度會衰減(光衰)?

LED芯片的光衰是其固有特性,指在長時間工作過程中,其光通量逐漸下降的現象。光衰的原因是多方面的,主要包括:

熱效應: 高溫是導致光衰的主要原因。當LED芯片結溫過高時,會加速半導體材料的老化,導致非輻射復合增加,發光效率降低。同時,高溫還會加速封裝材料(如環氧樹脂、熒光粉)的老化和黃化,影響光的出射。

電流密度: 過高的驅動電流會導致芯片內部電流密度過大,使得非輻射復合增加,發熱量增大,加劇光衰。

材料老化與缺陷: 半導體材料內部的晶格缺陷會在長期工作過程中擴散和增殖,形成非輻射復合中心,降低發光效率。P型GaN的Mg摻雜激活問題也是一個因素。

封裝材料老化: 封裝膠和熒光粉在光照和熱量作用下會發生黃化、碳化或剝離,導致出光效率降低和色漂。

濕度與化學物質侵蝕: 封裝不當可能導致濕氣或有害化學物質進入芯片內部,腐蝕電極或破壞半導體結構。

為了減緩光衰,需要在芯片設計、制造和封裝環節采取措施,如優化散熱設計、選擇高質量材料、控制驅動電流、改善封裝工藝等。

7.4 LED芯片的PN結是如何形成的?

LED芯片的PN結是通過在同一塊半導體材料上,通過摻雜不同的雜質來形成的。這個過程通常在外延生長階段完成:

襯底準備: 準備好一塊高質量的單晶襯底,例如藍寶石。

生長N型層: 在襯底上生長一層N型半導體材料。例如,對于GaN基LED,通過MOCVD技術在生長GaN薄膜的同時,通入含N型施主雜質的氣體(如硅Si的源氣體),使GaN晶體中摻入Si原子,形成N型半導體層。

生長有源區: 在N型層上生長多量子阱(MQW)有源區。有源區通常由多層周期性交替的窄帶隙材料(如InGaN)和寬帶隙材料(如GaN)構成,以限制電子和空穴在此區域高效復合。

生長P型層: 在有源區之上生長一層P型半導體材料。對于GaN基LED,通過MOCVD技術在生長GaN薄膜的同時,通入含P型接受體雜質的氣體(如鎂Mg的源氣體),使GaN晶體中摻入Mg原子,形成P型半導體層。由于Mg在GaN中的摻雜效率較低,通常還需要進行額外的退火處理來激活Mg雜質,使其真正發揮P型導電作用。

通過這種方式,N型層和P型層在原子級別上緊密接觸,在它們之間自然形成一個耗盡層和內建電場,即PN結。當正向偏壓施加到這個PN結上時,就可以實現電致發光。

7.5 為什么需要不同襯底材料?它們有什么優缺點?

選擇不同的襯底材料主要是為了平衡LED芯片的性能、成本和制造工藝的兼容性。

藍寶石(Al2O3)襯底:

優點: 成本低廉,易于獲取和大規模生產;化學穩定性好,耐高溫;硬度高,便于后續加工。

缺點: 絕緣性,不導電,需要單獨制作N電極,增加了工藝復雜性;與GaN晶格失配較大(約16%),容易產生位錯和缺陷,影響外延層質量和LED性能;導熱性一般,不利于高功率LED散熱。

應用: 廣泛應用于藍光、綠光LED和白光LED的制造。

碳化硅(SiC)襯底:

優點: 導電性好,可以制作垂直結構LED,簡化電極工藝;與GaN晶格失配相對較小(約3.5%),外延層質量好;導熱性極佳,有利于高功率LED的散熱;耐高溫、耐腐蝕。

缺點: 成本非常高,限制了其大規模應用;硬度極高,加工難度大。

應用: 主要用于高性能、高功率的LED芯片,如汽車照明、特殊照明等。

硅(Si)襯底:

優點: 成本最低廉,尺寸最大(可達12英寸),與現有硅基半導體工藝兼容,有利于集成化和降低制造成本。

缺點: 與GaN晶格失配和熱失配都很大(晶格失配約17%,熱失配約34%),生長高質量GaN外延層面臨巨大挑戰,容易產生裂紋和缺陷;導熱性好于藍寶石但遜于SiC。

應用: 隨著技術突破,硅襯底LED在通用照明領域展現出巨大潛力,是未來降低成本的重要方向。

砷化鎵(GaAs)襯底:

優點: 與AlInGaP、GaAsP等紅黃光LED材料體系的晶格匹配性好,可以生長高質量的外延層。

缺點: 成本相對較高,不透明,需要制作窗口層或倒裝結構以提高出光效率。

應用: 主要用于制造紅光、黃光、橙光LED以及紅外LED。

總的來說,襯底的選擇是LED芯片設計中的一個重要權衡,需要在性能、成本和工藝可行性之間找到最佳平衡點。

第八章:總結

LED芯片作為固態照明和顯示的核心,其技術進步是推動相關產業發展的關鍵動力。從最初的單色指示燈,到如今的高效白光照明和Micro LED顯示技術,LED芯片的發展歷程充滿了創新與突破。

我們深入探討了LED芯片的定義、基于PN結的電致發光原理以及由襯底、外延層、電極等構成的精巧結構。詳細介紹了其復雜的制造工藝,包括外延生長、光刻、刻蝕等半導體前道工藝,以及封裝等后道工藝。分類部分從發光顏色、功率、襯底材料和芯片結構等多個維度對LED芯片進行了細致劃分,展現了其多樣性。

在關鍵參數方面,我們闡述了電學、光學、熱學和可靠性參數對LED性能的影響,強調了正向電壓、光通量、發光效率、結溫等指標的重要性。LED芯片的應用領域已滲透到我們生活的方方面面,從日常照明到高端顯示,再到醫療、農業等特殊領域,其價值日益彰顯。

展望未來,LED芯片技術將繼續朝著更高光效、更低成本、更小尺寸(Micro LED)、更智能化和多功能化方向發展。巨量轉移、先進封裝、材料創新和系統集成將是未來技術突破的重點。

LED芯片的每一次進步都意味著人類在能源利用和信息顯示方面向前邁進了一大步。隨著技術的不斷演進,LED芯片必將在構建更節能、更智能、更美觀的未來世界中發揮越來越重要的作用。理解這些基礎知識,將有助于我們更好地把握LED產業的脈搏,并共同見證其未來的輝煌。

責任編輯:David

【免責聲明】

1、本文內容、數據、圖表等來源于網絡引用或其他公開資料,版權歸屬原作者、原發表出處。若版權所有方對本文的引用持有異議,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com),本方將及時處理。

2、本文的引用僅供讀者交流學習使用,不涉及商業目的。

3、本文內容僅代表作者觀點,拍明芯城不對內容的準確性、可靠性或完整性提供明示或暗示的保證。讀者閱讀本文后做出的決定或行為,是基于自主意愿和獨立判斷做出的,請讀者明確相關結果。

4、如需轉載本方擁有版權的文章,請聯系拍明芯城(marketing@iczoom.com)注明“轉載原因”。未經允許私自轉載拍明芯城將保留追究其法律責任的權利。

拍明芯城擁有對此聲明的最終解釋權。

產品分類

產品分類

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)

2012- 2022 拍明芯城ICZOOM.com 版權所有 客服熱線:400-693-8369 (9:00-18:00)